俄罗斯总统大全

俄罗斯联邦(俄语:Российская Федерация,Россия,英语:Russian Federation,Russia),亦称俄罗斯,首都莫斯科,由85个平等的联邦主体组成,国土横跨欧亚大陆,总面积1709.82万平方千米,与14个国家接壤。国界线长60933千米,其中海岸线长达38807千米、陆界长达14509千米。截至2023年4月,俄罗斯总人口约为1.46亿人。共有194个民族,以俄罗斯族为主。大多信奉东正教,官方语言为俄语。

-

弗拉基米尔·普京

俄罗斯第2、3、5、6、7任总统

弗拉基米尔・普京、从平民到特工、再到总统。五次连任至 2030 年。早年克格勃特工经历(1975-1990),1999 年临危接任代总统,迅速平定第二次车臣战争,终结分裂危机。执政期间打击金融寡头,重塑国家对能源命脉的控制,推动经济复苏(2000-2008 年 GDP 年均增 7%)。2014 年主导克里米亚公投入俄,2015 年军事介入叙利亚扭转战局,2022 年发动俄乌 “特别军事行动”,强化俄地缘博弈。任内 22 次访华深化中俄协作,以 “强人” 形象维系国内支持,推动俄罗斯从苏联解体后的混乱中恢复大国地位,任期跨越苏联遗产与 21 世纪地缘变局,成为影响欧亚格局的关键人物。

-

德米特里·梅德韦杰夫

俄罗斯第4任总统

德米特里·梅德韦杰夫(1965— )圣彼得堡大学法学博士,早年以“普京幕僚”身份崛起,2000年助普京胜选总统,后掌俄气(Gazprom)实现市值从78亿到3000亿美元飞跃。任总统期间推动“自由现代化”,提“四个I”经济战略,应对2008年金融危机,发动格鲁吉亚战争巩固高加索影响力;卸任后一度边缘化,俄乌冲突爆发后以“核威慑”激进言论重塑“鹰派”形象,任安全会议副主席期间频发反西方暴论,成为俄强硬派符号。学者底色与权力博弈交织,其“表演式忠诚”折射俄威权体制下政治精英的生存逻辑。

-

鲍里斯·叶利钦

俄罗斯第1任总统

鲍里斯·叶利钦(1931–2007),俄罗斯联邦首任总统(1991–1999),苏联解体关键推手。出身乌拉尔农民家庭,建筑工程师起家,1961年加入苏共,1985年任莫斯科市委第一书记时因抨击官僚主义被解职。1990年当选俄罗斯最高苏维埃主席,退党后推动加盟国独立,1991年以57.3%民选支持率成为俄首位总统。“八一九政变”中率民众挫败苏共强硬派,同年签署《别洛韦日协议》终结苏联。执政后推行“休克疗法”导致经济崩溃,1993年武力解散议会确立总统制,1994年发动第一次车臣战争失利。1996年靠金融寡头支持连任,1999年因健康与危机辞职,指定普京接任。被克林顿称为“俄罗斯民主之父”,却因经济混乱、车臣流血和集权争议饱受批评,其任期见证苏联遗产向威权资本主义的剧烈转型。

苏联时期领导人大全

-

米哈伊尔·戈尔巴乔夫

苏联唯一一任总统

米哈伊尔・戈尔巴乔夫(1931-2022),苏联最后一任领导人,生于斯塔夫罗波尔农民家庭,二战期间获劳动红旗勋章。1955 年莫斯科大学法律系毕业,从地方共青团起步,1970 年成为最年轻的边疆区党委书记。1985 年任苏共总书记,推行 “新思维”“公开性”(гласность)与 “改革”(перестройка),推动政治多元化、中苏关系正常化,从阿富汗撤军,默许东欧剧变。1990 年任苏联首任总统,同年获诺贝尔和平奖。1991 年 “八一九政变” 后,苏共解散,苏联解体,他于 12 月 25 日辞职。卸任后投身社会活动,2022 年病逝于莫斯科。其改革终结冷战,却因苏联解体在俄争议至今,被西方视为 “和平推手”,在俄则被部分人视为 “历史罪人”。

-

康斯坦丁·契尔年科

苏共第6任总书记

康斯坦丁・契尔年科(1911-1985),苏联第 6 任最高领导人,生于西伯利亚农民家庭,1931 年入党,历经地方党务与中央总务工作,深得勃列日涅夫信任。1984 年安德罗波夫病逝后,73 岁的他以 “老派代表” 身份接任苏共总书记,任内延续前任改革,主张扩大企业自主权、强化意识形态,但因肺气肿等疾病长期卧床,实际履职仅半年。13 个月任期内,苏联延续 “老人政治” 僵局,外交对华关系停滞,对美态度保守。1985 年 3 月病逝,成为苏联解体前最后一位葬于克里姆林宫墓园的领导人,因任期短暂、政绩不显,被视为苏联历史上 “过渡性符号”,其逝世直接促成戈尔巴乔夫上台。

-

尤里·安德罗波夫

苏共第5任总书记

尤里・安德罗波夫(1914-1984),苏联第 5 任最高领导人,生于铁路工人家庭,早年历经水手、共青团基层历练,1939 年入党。1967-1982 年任克格勃主席,主导镇压匈牙利事件、介入布拉格之春,1979 年推动苏军入侵阿富汗。1982 年接棒勃列日涅夫任苏共总书记,以 “反腐” 破局:15 个月内撤换 90 余名高官(含勃列日涅夫女婿),整顿劳动纪律,试行工农业承包制,1983 年工业产值超计划、农业增 5%,扭转经济颓势。他带病执政,拒绝西方医疗,病逝时民众哀恸。作为苏联最后一位试图力挽狂澜的改革者,其 “肃贪 + 放权” 路线被视为续命关键,任期短暂(15 个月)与健康崩溃(患十多种疾病)成为苏联错失转型的历史遗憾,被喻为 “苏联的诸葛亮”。

-

列昂尼德·勃列日涅夫

苏共第4任总书记

列昂尼德・勃列日涅夫(1906-1982),苏联第四任最高领导人,1964 年通过政变推翻赫鲁晓夫上台,执政 18 年(1964-1982)。生于乌克兰工人家庭,二战期间任苏军政委,获两枚红旗勋章。执政初期推行 “新经济体制”,工业产能跃居世界第二,70 年代建成与美国匹敌的核武库,外交奉行 “勃列日涅夫主义”,出兵捷克斯洛伐克(1968)、阿富汗(1979),与美国达成战略缓和。后期体制僵化,腐败蔓延,经济陷入 “停滞时代”,个人沉迷勋章(获 114 枚),家族贪腐曝光。1982 年病逝时,苏联已暗藏解体危机。其统治被视为苏联由盛转衰的转折点,既成就军事霸权,也埋下体制性溃败的伏笔。

-

尼基塔·赫鲁晓夫

苏共第3任总书记

尼基塔・赫鲁晓夫(1894-1971),生于俄罗斯库尔斯克农民家庭,苏联首位非斯大林系领导人。1953 年掌权后,以苏共二十大 “秘密报告” 掀开非斯大林化序幕,释放政治犯、批判个人崇拜,却在 1956 年镇压匈牙利事件。他推行农业垦荒与 “玉米革命”,试图打破计划经济僵局,却因盲目决策留下 “玉米帝” 戏谑。外交上,1962 年古巴导弹危机的妥协暴露冷战脆弱平衡,中苏分裂更改写社会主义阵营格局。1964 年被政变罢免后,这位 “鲁莽改革者” 的功过定格于黑白交织的墓碑 —— 既撕开苏联体制的僵化帷幕,又因政策激进加速了矛盾暴露,成为苏联从革命向衰落转折的标志性人物。

-

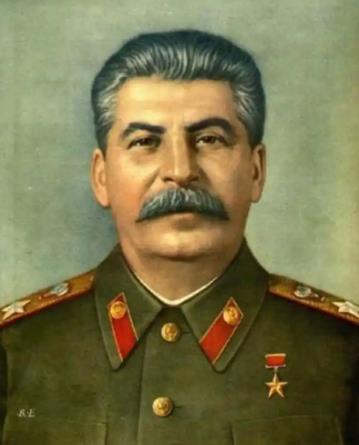

约瑟夫·斯大林

苏共第2任总书记

约瑟夫・斯大林(1878-1953),苏联首任总书记(1924-1953),生于格鲁吉亚鞋匠家庭。早年投身革命,屡遭流放,1912 年创《真理报》,参与十月革命。列宁逝世后,通过党内斗争掌权,推行 “一国建成社会主义”,以两个五年计划实现工业化(1928-1937),使苏联跃升工业强国,同时强制农业集体化,导致千万农民受灾。1930 年代发动 “大清洗”,处决超百万人,制造恐怖统治。二战中任最高统帅,领导卫国战争,与盟军会师柏林,战后主导冷战格局。1953 年病逝,葬于红场。其铁腕政策奠定苏联霸权,亦因独裁、饥荒和镇压成为争议人物 —— 西方视其为 “红色暴君”,俄民众至今对其工业化成就与集权代价褒贬不一。

-

弗拉基米尔·列宁

苏共第1任总书记

弗拉基米尔・列宁(1870-1924),苏联缔造者,生于伏尔加河畔教师家庭。1887 年因兄被沙皇处决投身革命,1893 年组织彼得堡工人阶级解放协会,1903 年创立布尔什维克党,提出 “无产阶级专政” 理论。1917 年发动十月革命,建立世界首个社会主义政权,颁布《和平法令》《土地法令》,退出一战。内战期间实行 “战时共产主义”,1921 年转向 “新经济政策”,允许部分私有制复苏。晚年中风仍坚持撰写《论合作社》等文,强调文化革命与党内民主。1924 年逝世,遗体保存于红场陵墓。其 “先锋队政党” 理论与革命实践深刻影响 20 世纪历史,被视为马克思主义本土化的开创者,亦因集权手段(如镇压喀琅施塔得起义)引发争议,列宁主义至今仍是左翼思想的核心脉络。